英語長文読解実践講座

英語長文読解実践講座へようこそ。

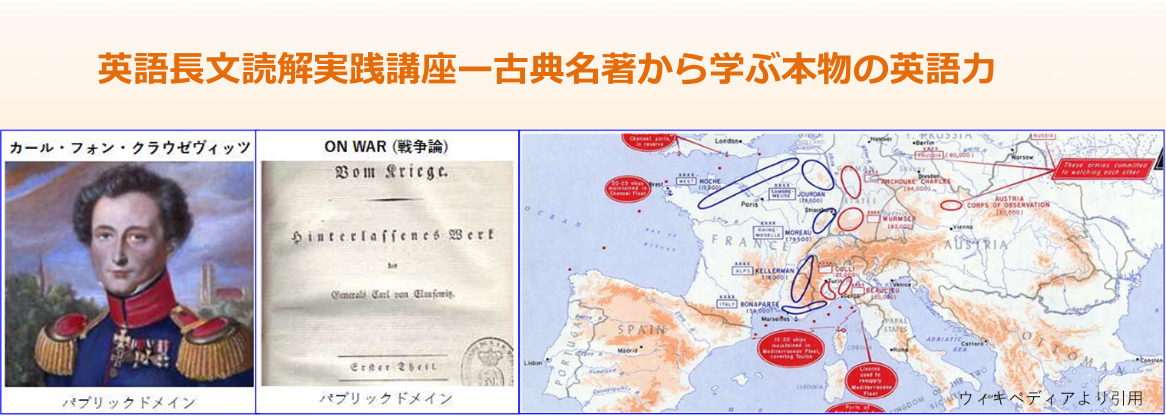

当サイトでは、古典名著からの英語文献を題材にして、英語長文読解・解説そして訳文を行い英語長文読解力を実践的に養っていきます。文献は、18世紀から19世紀にかけて活躍したプロイセン (現在のドイツ) の軍人・軍事学者、カール・フォン・クラウゼヴィッツ (1780年7月1日~1831年11月16日) が著した On War 「戦争論」 (彼の死後、妻のマリーと彼の友人が書き残された原稿を1832年に発刊)で、ここでは第2編の第5章 Critical Analysis を扱います。Critical Analysis を日本語で表すと「批判分析若しくは批判的分析」ということになるでしょう。この著書で彼が”軍事的天才”として賞賛している2人の将軍或いはリーダーがいます。1人目が、フランス革命戦争時のナポレオン・ボナパルト(1769年8月15日-1821年5月5日、フランス革命期の軍人で、若くしてイタリア遠征軍などを率いてオーストリア軍との戦役では連戦連勝をして、フランス第一帝政の皇帝に即位したナポレオン1世 (在位:1804年-1814年、1815年)、そして、2人目が第3代プロイセン (現在のドイツに充たる) 国王のフリードリヒ2世或いはフリードリヒ大王 (1712年1月24日-1786年8月17日、18世紀中期のヨーロッパ絶対王政国家間の熾烈な競争の中、宗教の自由・言論の自由・産業の育成などの啓蒙政策を実施する一方で、富国強兵を推進し数度に亘るオーストリアとの戦いにおいて勝利を収め、シュレージエン地方を獲得し、当時の強国であるフランスと肩を並べるまでの大国への礎を築いた) です。ナポレオンもフリードリヒ大王に憧れていたという説もありますが、この2人に共通点があるとすれば、類い稀なカリスマ性・軍隊の統率力・不確実性がある中でも絶えず光明を捉えて真実を追求する知性と不確実の中に於ける微かな光明に立ち向かっていく勇気、そして自制心を忘れずを持って自身を取り巻く当時の環境や絶対的物量などの制約がある中で最大限戦力を活用して、その戦力に相応しくない事は企てず、1つ1つ勝利を獲得していくために冷静な態度且つ理性を伴った大胆さだろうと思われます。これは、現代を生きる私たちにとっても何かしらの教訓になり得るものと感じざるを得ません。

題名こそ”戦争論”となっていますが、読み解いていくと決して戦う為の本ではないことが判ってきます。各戦闘・各戦役から構成される戦争は政治目的を達成するための手段であると定義しています。そして、私たちの生活の中で、戦争ほど不確定要素に満ちたものはないとも述べています。また、戦闘を実施する際に、採用された手段と目的とが指揮官の計画した通りのものであったのかどうか、つまり、手段と目的の整合性の如何に言及しています。これは現代社会(会社・学校・各種団体等を含め)を生きる私たちにとっても全く同じことが問われているものと考えることが出来るでしょう。英語長文読解の題材として当サイト管理者がこの貴重な文献を厳選させて頂いたのは「現代と近代・近世または中世とは、テクノロジー・技術の進歩・物量的なものの絶対的な差は間違いなくありますが、人間の意識というものはそれほど変化していないのではないか」と漠然と思いを巡らせていた時にこの貴重な文献に遭遇して、原著発刊が1832年であったにせよ、現在でもそのまま教訓として受け継いでいかなくてはならないと考えたからであります。 Critical Analysis (批判分析若しくは批判的分析) の個所では、「1つの事象には必ず原因と結果がある以上、その事象を引き起こすに至った原因が何であるかを、可能な限り、反駁が許されることがないところまで徹底的に究明し1歩でも真理に達する必要性があること、その事象に対応する為に取った手段は目的に沿ったものであったのか、本来意図したものであったかどうか、また他にも取り得るべき手段があったとしたらそれは一体どのようなものでその場合の結果はどういうものであったであろうか?までを検討する必要性がある」理路整然と説明しています。この姿勢は今を生きる私たちにとっても非常に有用で常に心に留めておくべきものではないかと考えています。

批判分析 (Critical Analysis) の重要性を英語で読み解く

英語長文読解実践講座で "Critical Analysis" (批判分析) を扱っているのには次の理由があります。私たちは、日常生活において多くの失敗をする。社会人であれば仕事或いは人間関係に於いてかも知れないし、学生であれば、テストに於いて、満足出来る点数を得る時もあれば、頑張って勉強したと思っていても、いざ結果を手にすると、あまりの点の低さに落胆することもあるでしょう。正にこの落胆した時こそが、批判分析の出番なのです。1) 何故間違えたのか? 2) 同じ失敗を繰り返さない為にはどうすれば良いか? 3) 次のテストで得点を稼ぐにはどうするべきか? 等を自問自答し、反省し、そして批判分析することになるかと思いますが、クラウゼヴィッツが戦争論 (On War) のなかで唱える批判分析は単に事実の反省だけではなく、採った手段と目的が合致していたか?、そしてもし他に採るべき手段があったとしたら、それはどんなもので、その結果はどのようになっていたか?までを徹底的に分析しており、その内容を英語で学べるのであれば英語を学ぶものとしては、これほど打ってつけの英語文献はないと考えたからです。そして、最も重要なことは、この英文は極めて難しい内容で哲学的要素も含んでおり、これらの難解な英文を何度も行きつ戻りつして読破した暁には、必ず英文読解能力は飛躍的に向上しているだろう、ということです。是非とも、1例題毎、真剣に向き合って頂ければと希望します。1つ1つの例題は、原文・解説・訳文の順番で構成されています。訳文ついては1文毎に時としては無理強いな訳・かなり意訳を施した個所もあり、全体的な流れを英語で掴んで読み取るほうが良いという異論もあるかと思いますが、逐次訳のような形で加えることにしました。読んで下さる皆さんに取って少しでも役に立つところがあれば活用して頂けますと幸いです。

戦争論全体を通してもそうなのですが、Critical Analysis の章もかなり難解で読みづらいな英文ではあります。国公立・難関次第を目指すには英文読解・長文読解の腕試しをするには、そして英語長文読解力を上達させるには申し分ない英文であること確信しています。いや、それどころかもっと上級者用の読み物であるかも知れません。ありとあらゆる英文法事項が要所要所で盛り込まれているので相当な読み応えがあり、読み終えた頃には、それなりの英文読解能力・英語長文読解力が身に付いていることを願います。

この英語長文読解実践講座 (題材: Critical Analysis-批判分析) は全部で15の本題からの構成されています。先ずは前半の7個の本題を掲載しています。

Critical Analysis 1.

Critical Analysis 2.

Critical Analysis 3.

Critical Analysis 4.

Critical Analysis 5.

Critical Analysis 6.

Critical Analysis 7.

今後、Critical Analysis8・9・10・・と追加掲載していきます。これらは1つ1つ別個の内容ではなくて、全てが本題1から繋がる内容になっています。繰り返しになりますが、かなり難しい英文ではあるものの、解説と訳文とを見返しながら、めげることなく読み進めて頂ければと思います。

本題の実践講座の前に、英文読解には必須知識との基礎編としまして、序章①語・句・節の説明、序章②文の後世要素と基本5文型、序章③接続詞、を載せています。英文を読む前のおさらいとして確認してみて下さい。問題ないという方は飛ばして、本題に取り掛かって頂いても構いません。