Critical Analysis 5. 原文

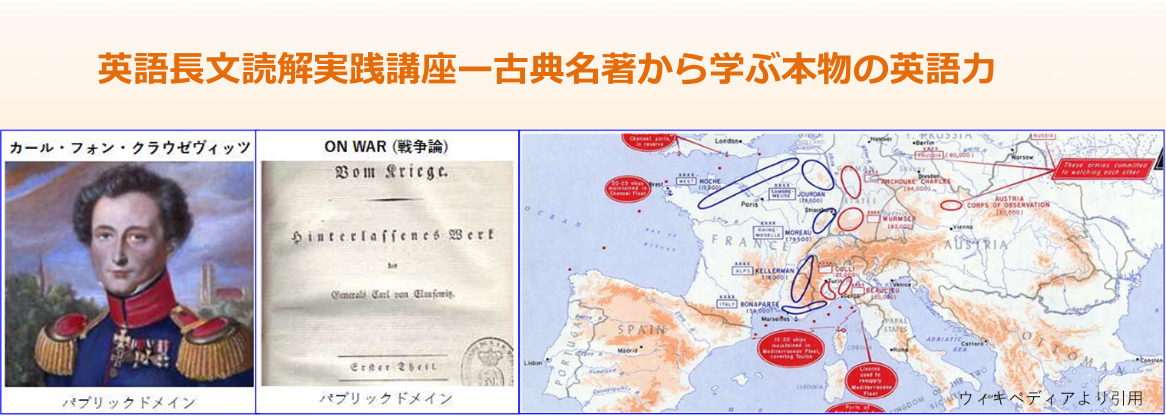

When in March 1797 Bonaparte and the Army of Italy advanced from the Tagliamento to meet the Archduke Charles, their object was to force a decision on the Austrians before the arrival of their reinforcements from the Rhine. If we consider only the immediate objective, the means were well-chosen, as the result showed. The Archduke’s forces were still so weak that he made only an attempt at resistance on the Tagliamento. On seeing the strength and resolution of his enemy, he abandoned the area and the approaches to the Norican Alps. How could Bonaparte make use of this success? Should he press on into the heart of the Austrian Empire, ease the advance of the armies of the Rhine under Moreau and Hoche, and work in close conjunction with them? That was how Bonaparte saw it, and from his point of view he was right. But the critic may take a wider view-that of the French Directory; whose members could see, and must have realized, that the campaign on the Rhine would not begin for another six weeks. From that standpoint, then, Bonaparte’s advance through the Norican Alps could only be considered an unjustifiable risk. If the Austrians had moved sizable reserves from the Rhine to Styria with which the Archduke Charles could have attacked the Army of Italy, not only would that Army have been destroyed, but the entire campaign would have been lost. Bonaparte realized this by the time he reached Villach, and this persuaded him to sign the Armistice of Leoben with alacrity.

If the critic takes a still wider view, he can see that the Austrians had no reserves between the Archduke’s armies and Vienna, and that the advance of the Army of Italy was a threat to the capital itself.

Let us assume that Bonaparte knew the capital to be vulnerable and his own superiority over the Archduke even in Styria to be decisive. His rapid advance into the heart of Austria would then no longer have been pointless. The value of the attack would now depend merely on the value Austrians set on the retention of Vienna. If, rather than lose the capital, they would accept whatever conditions for peace Bonaparte offered them, the threat to Vienna could be considered as his final aim. If Bonaparte had somehow known of this, the critic would have no more to say. But if the issue was still uncertain, the critic must take a more comprehensive point of view, and ask what would have happened if the Austrians had abandoned Vienna, and withdrawn into the vast expanse of territory they still controlled. That, however, is obviously a question which cannot possibly be answered without reference to the probable encounter between the two armies on the Rhine.

第1パラグラフ

※語・句注釈 *① Tagliamento (固有名詞) = 「イタリア北西部のオーストリアに近い、アルプス山脈からアドリア海へ流れ込むタルリャメント川のこと」※1 *① meet (動詞) = ここでは「攻撃する、戦う」意味で使われている *① Archduke Charles (固有名詞) = 「カール(チャールズ)大公、ナポレオン戦争時代のオーストリアの軍人、Archduke(アークデュークはオーストリアの皇族の称号で大公の意味」 *① reinforcement (s) (名詞) = 「増強、補強」 *① the Rhine (固有名詞) = 「ライン川、スイスからヨーロッパ諸国を流れ、オランダ・ロッテルダムで北海に流れ込む国際的大河の1つ」 *④ Norican Alps (固有名詞) = 「ノーリックアルプス、オーストリアに位置するアルプス山脈の一部」 ※固有名詞には基本的に定冠詞の the はつけないが、山脈・河川・運河・海峡などにはつける. *⑤ how (疑問副詞) = 「どのようにして」 *⑤ make use of ~ (句動詞) = 「~を利用・活用する」 *⑥ press on (句動詞) = 「(仕事やこれまで続けてきた事を)継続して推し進める、押し続ける」press (他動詞) + on (副詞)、ここでの on は副詞としての働き. go on などと同じ働きと考えて良い. 前置詞としての on は「~について」や場所や位置を表す on the desk や on the wall のような使い方になる. *⑥ Moreau (Moreau, Jean Victor, 1763-1813) = 「(フランス軍)モロー将軍」 *⑥ Hoche (Hoche, Lazare, 1768-1797) = 「(フランス軍の)オッシュ将軍」 *⑦ how (関係副詞) 下記解説個所にて説明. *⑨ can only be~ (成句的表現) = 「~でしかない」 *⑨ unjustifiable (形容詞) = 「容認できない、弁解できない、正当化できない」 *⑩ sizable (形容詞) = 「かなり大きな」 *⑪ Armistice of Leoben (名詞句) = 「レオ―ベン休戦協定」1797年4月18日にフランスとオーストリア間で結ばれた簡易的仮平和協定で、後の正式な平和条約となるカンポ・フォルミオ条約の基礎となる. armistice (名詞) = 「休戦・停戦」 *⑪ Villach (固有名詞) = 「フィラッハ、イタリア・スロヴェニア国境近くのオーストリアの都市」※2 *⑪ with alacrity (前置詞句⇒副詞句) = 「即座に」(alacrity (名詞) = 気軽・活発・敏速)

第2パラグラフ

※語・句注釈

*① reserves (名詞) = (~s)複数形で「予備軍、予備兵力」 *② vulnerable (形容詞) = 「攻撃されやすい、傷付きやすい」 *② decisive (形容詞) = 「決定的な、断固とした」 *② Styria (固有名詞) = 「シュタイアーマルク州、9つの州からなるオーストリア共和国内2番目の面積を有する州で現在は自動車産業が盛んな地域」 *⑦ expanse (名詞) = 「果てしない広がり、広々とした空間・場所」 *⑧ encounter (名詞) = 「敵との交戦、危険を含む出会い・遭遇」

Critical Analysis 5. 解説

第1パラグラフ

① When in March 1797 Bonaparte and the Army of Italy advanced from the Tagliamento to meet the Archduke Charles, their object was to force a decision on the Austrians before the arrival of their reinforcements from the Rhine. ② If we consider only the immediate objective, the means were well-chosen, as the result showed. ③ The Archduke’s forces were still so weak that he made only an attempt at resistance on the Tagliamento. ④ On seeing the strength and resolution of his enemy, he abandoned the area and the approaches to the Norican Alps. ⑤ How could Bonaparte make use of this success? ⑥ Should he press on into the heart of the Austrian Empire, ease the advance of the armies of the Rhine under Moreau and Hoche, and work in close conjunction with them? ⑦ That was how Bonaparte saw it, and from his point of view he was right. ⑧ But the critic may take a wider view-that of the French Directory; whose members could see, and must have realized, that the campaign on the Rhine would not begin for another six weeks. ⑨ From that standpoint, then, Bonaparte’s advance through the Norican Alps could only be considered an unjustifiable risk. ⑩ If the Austrians had moved sizable reserves from the Rhine to Styria with which the Archduke Charles could have attacked the Army of Italy, not only would that Army have been destroyed, but the entire campaign would have been lost. ⑪ Bonaparte realized this by the time he reached Villach, and this persuaded him to sign the Armistice of Leoben with alacrity.

☆ ③ 所謂 so ~ that・・構文の1つで、程度を表わす. 「たった1回のみの反撃に試みただけの弱い軍隊であった」意を表している.

☆ ④ On seeing the strength and resolution of his enemy, の on seeing の部分は「~を目にするやいなや」を意味する. 単に Seeing the strength・・・として分詞構文の形にしても、解釈の仕方によっては意味的には大きくは変わらない場合もあるが、分詞構文の場合は①時、②理由・目的、③条件、④譲歩、⑤付帯状況(同時進行或いは連続的行為を表す場合)と厳密には多くの解釈がある一方で、状況をあいまいにするという使い方もある中で、on seeing・・・と前置詞 On + seeing (動名詞)とすることで、「~するやいなや」の意を強調することが出来る. つまり、分詞構文でよくあるように、時なのか・理由なのか等をはっきりとさせないところを残すが、この On seeing・・とすることではっきりと「~するやいなや」とはっきりと示すことが出来る. 同じ seeing の形はとっているが、文法的には、分詞構文 (seeing・・) と 前置詞 + 動名詞 (On seeing・・) は区別して理解する必要がある.

☆ ⑦ That was how Bonaparte saw it の how は関係副詞としての how で、⑤文目文頭の how は疑問詞 (疑問副詞)としての働き. 関係副詞には、疑問副詞と同じくwhen (いつ)、where (どこで)、why (なぜ)、how (どのようにして) の4つの語がある. 関係副詞の中で how だけは先行詞をつけずに使用される (*非文 This is the way how he got his work done. とはせず、This is how he got his work done. とhow が名詞節を導く形で使われる. the time, the place, the reason などの先行詞を前に置き、形容詞節を導く when, where, why との違いに要注意).

☆ ⑧ -that of the French Directory; whose members could see, and must have realized, that the campaign on the Rhine would not begin for another six weeks. ダッシュ以下の英文をどう読んだだろうか. that は指示代名詞で前の名詞 a wider view を受ける. -that of the French Directory; whose members・・・では、名詞 + ; (セミコロン) + 関係代名詞 (whose)・・の並びになっている. セミコロンは、それ自体に接続詞的な役割があり、完全文として成立し得る2つの文の間にセミコロンを付して、2文をピリオドで区切らず前後の節を接続する働きがある. セミコロンを用いないで同じ内容を表すと、接続副詞を用いた2つの完全文で以下のように表される. He was exhausted last night; he went to bed early. = He was exhausted last night. So, he went to bed early. のように前節と後節を接続するものである. しかしながら、当文では、that of the French Directory(総裁政府)と名詞句の後にセミコロンがあり、その後に所有格の関係代名詞がきている. 一般的にセミコロンについての説明内容のような、セミコロンを挟んでその前後の節が完全文になり得る関係にはない. そこで、英文の句読点(特に、ピリオド、コンマ、セミコロン)について考えてみる. 「ポケットには5ドルしかなかったので、それを買えなかった。」の英文例を以下記す.

① I had only 5 dollars in my pocket. So, I could not buy it.

② I had only 5 dollars in my pocket, and I could not buy it.

③ I had only 5 dollars in my pocket, so I could not buy it.

(※非文 I had only 5 dollars, I could not buy it.)

④ ⇒ I had only 5 dollars; I could not buy it.

①では、2つの文は、明確にピリオドによって区切られている. 後文で接続副詞 so を用いて2つの文を繋いでいる. ②では、等位接続詞 and を用いて重文の形を取っており、コンマ + and で前後2つの節を繋いでいる. ③では、前節末尾をコンマで区切り、後節は接続副詞 so を用いて2つの節を繋いでいる. ④では、前節と後節の間にセミコロン(;)が置かれて、2つの節が繋がれている. つまり、セミコロンには、節と節を区切る働きがあると同時に、前節を後節に文字の流れに従って事前に接続する機能を有している. 従って、セミコロンは等位接続詞無しに2つを接続する事が出来るのである. ここで、纏めとして、ピリオドは文を区切り働きで、前節と後節との繋がりが強く示す順として、セミコロン、コンマということになろう.Genius: ピリオドよりは軽く、コンマよりは重い性質を持つ句読点

☆ ⑩ 過去の事実に反する仮定で、仮定法過去完了の用法. if 節の条件節では、:if + 主語 + had + 過去分詞:で表し、帰結節では: 主語 + would (might / could) + have + 過去分詞: の形で表す. 帰結節は、等位接続詞であり、厳密には相関接続詞である not only A, but(also) B が2つの節のどちらの主語も打ち消す為に、not only が文頭に出てきているのであって、倒置表現になっているわけではないことに注意.

第2パラグラフ

① If the critic takes a still wider view, he can see that the Austrians had no reserves between the Archduke’s armies and Vienna, and that the advance of the Army of Italy was a threat to the capital itself.

② Let us assume that Bonaparte knew the capital to be vulnerable and his own superiority over the Archduke even in Styria to be decisive. ③ His rapid advance into the heart of Austria would then no longer have been pointless. ④ The value of the attack would now depend merely on the value Austrians set on the retention of Vienna. ⑤ If, rather than lose the capital, they would accept whatever conditions for peace Bonaparte offered them, the threat to Vienna could be considered as his final aim. ⑥ If Bonaparte had somehow known of this, the critic would have no more to say. ⑦ But if the issue was still uncertain, the critic must take a more comprehensive point of view, and ask what would have happened if the Austrians had abandoned Vienna, and withdrawn into the vast expanse of territory they still controlled. ⑧ That, however, is obviously a question which cannot possibly be answered without reference to the probable encounter between the two armies on the Rhine.

☆① If節で始まっているが、これは決して仮定法ではなく、直説法である. 詳細説明は以前に説明しているので割愛する. 賢明な皆さんはこの形を何度も見てきたと思うが、 実可能性の低い条件設定をしているのかどうかを考えればすぐにわかることである.

☆ ② let は、使役動詞の1つで make, have と同じく原型で使用し、例えば、let him go で「彼に行かせてあげる」といった意を表す. make には強い強制、have には弱い強制(弱者、年少者或いは社会的地位の低いものに「~させる、~してもらう」など)を表す場合が多い. let の場合は「~させてあげる、好きなようにさせてあげる」のニュアンスを持つ使役動詞である. Let us assume that・・では、文字通り訳せば「我々に仮定させてあげよう」となるが、これは Let’s assume that・・・と同じ意味で「仮に~~としましょう」や「例えば~~するとしましょう」などと訳すことが出来る. 動詞 know には、S V O to be C. となる用法がある. 例として、I know him to be an honest person = I (S) know (V) him (O) to be an honest person (C). があるが、to be は実際には補語を導くので、実質上第5形式の S V O C の文となる. 同じようなものに、動詞 consider がある. I consider him an honest man (honest). = I consider him to be an honest man (honest). think や imagine 等にも同じ用法があり、特定の動詞においては to be が現れる場合、それは補語を従えるものであることを頭に入れておきたい.

☆ ③ no longer~で「もはや~ではない、これ以上~ではない」の意を表す.

☆ ④ The value of the attack would now depend merely on the value Austrians set on the retention of Vienna. では、the value と Austrians の間に目的格の関係代名詞(that若しくはwhich)の省略がある. ☆ ⑤ rather than lose the capital が、if 条件節の中に比較挿入句の形で入り込んでおり、「首都を失うよりもむしろ~」の意を表している.

☆ ⑥ If Bonaparte had somehow known of this, は仮定法過去完了の条件節. know にはいろいろな使い方がある. ここでは、・・had somehow known of this, で「このことで何らかの情報を持っている、何かしらこのことについて耳にしたことがある」程度の“熟知度”を表す. 以下、例文として、① know 目的語、② know of 目的語、③ know about 目的語の3つを確認してみる

① I know that incident. 「私はその出来事を(直接に)知っている。」

② I know of that incident. 「私はその件については間接的に知っている、噂を聞いている。」

③ I know about that incident. 「私はその出来事については見聞きしてしっているよ、~には気付いている。若干ではあるが、何かしらニュアンスが異なることが感ぜられるだろう.

☆ ⑧ That, however, is obviously a question which cannot possibly be answered without reference to the probable encounter between the two armies on the Rhine. however は接続副詞で前文との繋ぎに使われている. obviously は副詞で、その形容詞は obvious である. 副詞が名詞を修飾することはないので、obviously a question の流れをどう読むか. It is quite a problem. という表現がある. quite は副詞で「非常に、かなりの」を意味する. 副詞なので名詞を修飾することはないが、quite a / an 名詞 の表現で名詞を強調する形がある. つまりは、この表現では名詞を強調する形で、実質上は副詞 quite は名詞を修飾していることになる. これと同じく、obviously a question も同質のものと考えると、例外的ではあるが名詞を強調する形で obviously が後の 1 question を修飾していると考えるのが妥当ということになろう. また encounter は名詞としての使用で「偶然に遭遇」することを意味するのではなく、2者間での交戦、闘いを意味することに要注意.

Critical Analysis 5. 訳文

第1パラグラフ

① 1797年3月にナポレオンとイタリア遠征軍がタリアメント河畔を進みオーストリアのカール大公を撃退した時の目的は、ライン河畔からカール大公への援軍が到着する前にオーストリア軍を撃破することであった。

② 単に目先だけの目的を考えるなら、結果が示した通り、ナポレオンが取った手段は上手く選択されたものだったといえる。

③ カール大公の部隊はタリアメント河畔でたった1回の抵抗しか出来ない位貧弱だった。

④ ナポレオン部隊の力強さと戦闘への決意の固さを見て取るやいなや、大公は敵に戦場を明け渡し、ノーリックアルプスまで逃げ帰ったのである。

⑤ ナポレオンはこの勝利をどう活用することが出来たであろうか?

⑥ 彼は進撃を継続してオーストリアの心臓部、首都ウィーンへと攻入り、モローとオッシュの率いるライン河両軍の進撃を容易にし、最後は彼らと一緒に緊密に連携するべきだろうか?

⑦ ナポレオンはそのように判断していたし、彼の視点からは彼は正しかった。

⑧ しかしながら、批判が高次の視点を取ることも可能だ。つまり、フランス総裁政府の立場で、オーストリア軍によるライン河畔での戦闘は始まっても6週間以内には開始されないと認識していたに違いないのである。

⑨ その観点から見れば、ナポレオンによるノーリックアルプス越えの進撃はリスク以外の何物でもなかった。

⑩ もしオーストリア軍が強大な予備軍をライン河畔からシュタイアーマルク地方に移動させて、それによりカール大公がナポレオンのイタリア遠征軍を攻撃していたとするならば、ナポレオンのイタリア遠征軍は破滅していただけでなく、ナポレオン軍はこの戦役全体に大敗を喫してしまっていたであろう。⑪ ナポレオンは、フィラッハに到着するまでには、そのことに気が付くことが出来、これにより、即座にレオ―ベンの仮休戦協定に署名するに至った。

第2パラグラフ

① 批判が更に高次の立場を取るならば、オーストリア人はカール大公の軍隊とウィーンの間には全く予備軍を持っておらず、しかもナポレオンのイタリア遠征軍の進撃がウィーンにとっては脅威そのものであったことは読み取ることが出来るのである。

② ここで、以下のように仮定するとしよう。つまり、ナポレオンは、ウィーンは既に攻撃出来る状態にあり、シュタイアーマルク州にあるカール軍に対してでさえ自軍の優勢は決定的であることを見越していたと。

③ と、するならば、オーストリアの心臓部ウィーンへのナポレオンの素早い進撃は決して無益なものではなかったであろう。

④ 攻撃の価値は、単にオーストリア軍がウィーンの保持にどれだけの価値を置いているかに掛かっているだろう。

⑤ もしオーストリア軍が、首都を失うよりもむしろ平和の為にナポレオンが提示したあらゆる条件を受諾するのであれば、ウィーンに対する威嚇が彼の最終的な目的と見なされるだろう。

⑥ もしナポレオンが何らかの理由でこのことを知っていたとすると、批判はここで打ち切っても良いだろう。

⑦ しかし、もしナポレオンがこの事態について知っていたかどうかが定かでない場合、批判は更に高次の包括的な立場に昇り、以下の問題を提起しなければならない。もしオーストリア軍がウィーンを放棄して国内の広大な地域へと退却していたとすれば、どうなっていただろうか、ということである。

⑧ ライン河畔でのフランス軍・オーストリア軍両軍の衝突の可能性を考えること無しには到底答えも出ようがない問題であることは明らかである。